La peur d’être englouti dans le couple : le secret inavoué des profils fuyants

La peur d’être englouti dans le couple : le secret inavoué des profils fuyants

"Tu m’étouffes, j’ai besoin de respirer !"

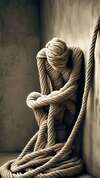

Richard aime profondément sa compagne. Pourtant, dès qu’elle lui demande plus de présence, il sent une boule dans sa poitrine, les avant-bras bras qui le serrent, une impression de perdre son oxygène. Alors il s’énerve en son for intérieur, ne témoigne pas de ce qui se passe en lui et se réfugie dans le silence. Elle se sent rejetée, lui se sent englouti.

Ce scénario, que je rencontre régulièrement en consultation, illustre un paradoxe souvent méconnu : certains fuient non pas parce qu’ils n’aiment pas, mais parce qu’ils craignent d’être engloutis par l’amour. Bienvenu dans l'univers des personnes présentant un style d'attachement évitant.

La peur de l'engloutissement amoureux, un tabou relationnel

La littérature sur l’attachement a longtemps mis en avant la peur de l’abandon, très étudiée dans le profil anxieux. Mais l’autre versant (la peur d’être envahi, absorbé, étouffé par l’autre) reste souvent dans l’ombre. Et pourtant, environ 20 à 25 % des adultes présentent un style d’attachement évitant (Guédeney, L’attachement en questions, PUF, 2017). Pour ces profils, le danger n’est pas tant d’être abandonné que d’être avalé par l’intimité, de disparaître dans l’autre. Et comme le rappelle Gwenaëlle Persiaux (Guérir des blessures d’attachement, 2021), l’évitant a appris très tôt que montrer ses besoins affectifs était risqué : mieux vaut prendre ses distances que risquer d’être envahi.

Derrière cette fuite, il ne s'agit pas d'une absence d’amour, mais bel et bien d'une stratégie de survie. En effet, la colère du fuyant (parfois exprimée très fortement et parfois non exprimée ouvertement), son retrait, son apparente froideur ne traduisent pas un manque d’attachement, mais une tentative (maladroite mais protectrice) de garder un espace vital. POur le dire autrement, la colère du fuyant (quelle que soit ses modalités d'expression), son silence ou son retrait ne signifient pas forcément rejet ; cela signifie le plus souvent une tentative de se préserver d’un trop-plein relationnel vécu comme menaçant.

Cet article propose de plonger au cœur de ce secret inavoué des profils fuyants : d’où vient cette peur d’être englouti, comment elle se manifeste dans le couple et comment il est possible de la transformer en chemin d’intimité respectueuse de soi et de l'autre.

Nota : il est essentiel de rappeler que nous ne sommes jamais totalement évitants ou totalement anxieux. La théorie de l’attachement, développée par John Bowlby et enrichie par de nombreux chercheurs francophones (Audibert, Hanot, Noël), décrit des tendances dominantes, mais non des cases figées.

En réalité :

-

Nous avons souvent un style d’attachement principal (plutôt évitant, plutôt anxieux, plutôt sécure).

-

Mais dans certaines situations, ou avec certains partenaires, nous pouvons activer des comportements de l’autre style.

Exemple : une personne majoritairement évitante peut devenir très anxieuse si elle sent que le lien lui échappe et inversement.

C’est pourquoi, comme le rappelle Nathalie Hanot (2020), il est plus juste de parler de stratégies adaptatives que de catégories rigides.

Autrement dit, nous portons tous en nous une part d’anxiété et une part d’évitement. Le travail thérapeutique ne consiste pas à « changer de case », mais à rendre nos réactions plus souples, pour ne plus être prisonnier d’un extrême.

1. Comment la peur de l'engloutissement se manifeste dans le couple

Au début d’une histoire, le fuyant séduit. Il rayonne, fait rire, apporte de la légèreté. Le partenaire (souvent un anxieux) s’émerveille de ce soleil intérieur. Mais quelques mois plus tard, quand la relation devient plus intime, cette lumière vacille. La peur d’engloutissement surgit et transforme la dynamique du couple en champ de bataille silencieux.

Le cycle anxieux/fuyant : une mécanique archaïque

On connaît bien ce cycle dans les thérapies de couple : l’un demande, l’autre se retire. Mais chez l’évitant, ce n’est pas seulement un choix de style relationnel, c’est la réactivation d’une angoisse archaïque : perdre son oxygène si l’autre s’approche trop.

-

Étape 1 : le partenaire anxieux réclame du lien : "J’ai besoin que tu me dises ce que tu ressens."

-

Étape 2 : le fuyant entend une menace : "Si je m’ouvre, je vais disparaître dans l’autre."

-

Étape 3 : il se ferme, se détourne, ou s’en va.

-

Étape 4 : l’anxieux, paniqué, insiste encore plus.

-

Étape 5 : le cycle s’emballe.

Comme l’expliquent Guédeney & Missonnier (Revue française de psychanalyse, Cairn, 2016), ces réactions ne relèvent pas seulement de la personnalité : elles rejouent des scénarios précoces où l’enfant n’avait pas le droit d’être lui-même dans la relation.

Avec le temps, en devenant adulte, l’évitant a, en fait, développé une stratégie de survie : pour rester en lien, il apprend à désactiver ses affects et à cacher ses besoins. Comme l’expliquent Nicole et Antoine Guédeney (L’attachement en questions, 2017), ce style d'attachement consiste à "minimiser l’expression des besoins d’attachement afin de se protéger de l’intrusion". Cette mise à distance permet ainsi de maintenir la relation, mais en en neutralisant l’intensité.

La peur de l'engloutissement, c’est la douleur silencieuse que porte l’évitant

Voilà l’expérience du profil fuyant, que la psychologie de l’attachement appelle attachement évitant. Concrètement, cela donne des comportements typiques comme :

-

éviter les discussions profondes,

-

paraître autosuffisant,

-

fuir dès que l’autre exprime trop d’attentes,

-

garder ses émotions pour soi.

A ce sujet, Gwenaëlle Persiaux (Guérir des blessures d’attachement, 2021) insiste : il ne s’agit pas d’un manque d’attachement, mais d’un mode défensif appris très tôt. Le fuyant n’a pas intégré que l’intimité pouvait être sécurisante ; pour lui, se rapprocher, c’est risquer d’être absorbé ou critiqué.

Les phrases typiques du fuyant

En séance, voici quelques quelques phrases typiques qui reviennet parfois comme des réflexes :

-

"J’ai besoin de mon espace"

-

"Tu dramatises pour rien / c'est trop compliqué"

-

"Trop d’émotions, ça me fatigue"

-

"Arrête de me coller, j’ai besoin d’air"

-

"Je préfère gérer mes problèmes seul"

-

"Tu m’éteins / tu m'a changé "

-

"Je ne peux pas respirer"

-

"Plus tu veux de moi, moins j’ai envie"

-

"On n’a pas besoin de parler de tout pour que ça aille"

-

"Plus tu insistes, plus j’ai envie de fuir"

-

"Les câlins tout le temps, ce n’est pas pour moi"

-

"Je vais pas me justifier tout le temps sur ce que je fais"

En fait, ces phrases ne sont pas des attaques contre le partenaire. Elles sont la traduction d’un besoin urgent : protéger viscéralement son espace intérieur.

Parce que fuyant ne sait pas dire "j’ai peur", alors il accuse l’autre pour masquer sa faille. Ainsi, ces phrases ne traduisent pas un manque d’amour, mais une panique archaïque : la proximité fait ressurgir le souvenir inconscient d’avoir dû se nier pour survivre.

Le fuyant dans le couple

Le corps du fuyant : quand la proximité devient insupportable

Le corps du fuyant en dit long.

-

Montée de tension : souffle qui se bloque, crispation des mâchoires.

-

Défense : colère soudaine, mutisme, retrait physique.

-

Fuite : il sort, se réfugie dans le travail, le téléphone, le sport.

-

Vidange énergétique : épuisement, migraines, insomnie.

Richard le dit ainsi : "parfois, quand elle m’enlace, je sens des fourmis monter dans mes avant-bras qui se crispent. J’ai l’impression que mon corps veut fuir même si ma tête veut rester".

Ces réactions ne sont pas rationnelles, elles sont somato-affectives. Le système nerveux, marqué par l’histoire, déclenche la fuite avant même que la conscience puisse l’arrêter.

La double souffrance dans le couple

Comme on peut le comprendre ici, le paradoxe est cruel :

-

Le partenaire anxieux vit la distance comme une preuve d’abandon : "il ne m’aime pas".

-

Le fuyant vit la demande comme une menace vitale : "si je cède, je disparais".

Chacun souffre, mais dans des registres opposés. Et c’est là que la thérapie de couple doit intervenir : non pas pour "réparer le couple" trop vite, mais pour dénouer la mémoire archaïque qui étouffe le présent.

Sous le masque de la distance et de la joie d'être indépendant, il y a en fait une peur lancinante : celle de perdre son oxygène, de se dissoudre dans le lien. Être fuyant, c’est aimer avec prudence, aimer en gardant toujours une main sur la porte de sortie.

Et dans la vie conjugale, la peur d’engloutissement se traduit par des réactions paradoxales. Jean-François Noël (2020, La peur d’aimer) nous montre comment ce processus est à l'oeuvre :

Plus la relation est sincère, plus l’angoisse surgit : l’intensité de l’amour met à nu la fragilité cachée

On pourrait dire que le fuyant est comme un plongeur qui a appris à retenir sa respiration. À la surface, il brille, il sourit, il séduit, il est gentil, il est avenant. Mais dès qu’on le pousse trop profond, il croit qu’il va se noyer. Alors il remonte à la hâte, parfois en repoussant brutalement celui qui voulait simplement nager avec lui.

Nota : autonomie saine ou évitement défensif ?

Il est essentiel de distinguer deux réalités très différentes :

-

L’autonomie saine :

"J’ai besoin d’un temps pour moi, mais je reviendrai vers toi".

→ Ici, le lien est préservé, l’espace est assumé comme un besoin personnel. -

L’évitement défensif :

"Laisse-moi tranquille, je ne veux pas en parler".

→ Ici, la coupure relationnelle sert à neutraliser une émotion jugée dangereuse.

Gwenaëlle Persiaux (Guérir des blessures d’attachement, 2021) le souligne : l’évitant n’a pas appris que l’intimité pouvait être sécurisante. Son système nerveux est programmé pour penser que "se rapprocher, c’est risquer d’être envahi ou critiqué".

En résumé

Dans le couple, la peur d’engloutissement se manifeste par :

-

des disputes où les demandes d’amour se transforment en accusations,

-

le reproche paradoxal "tu m’éteins, je me reconnais plus",

-

des réactions corporelles puissantes (crispation, fuite, colère),

-

un cycle anxieux/fuyant qui enferme les deux partenaires.

Ce n’est pas l’amour que le fuyant refuse. C’est la proximité qui réactive un scénario ancien : "si je m’abandonne, je m’effondre".

2. Les racines de la peur de l'engloutissement

Richard me disait en séance : 'j’ai toujours été celui qui fait rire les autres, celui qui allège l’ambiance. Mais dans mon couple avec Corinne, au bout d’un moment, je craque. Je sens que je m’éteins. Alors je pars. Je ne sais pas pourquoi, c'est pourtant la femme que j'ai le plus aimé jusqu'à présent".

Sa phrase condense toute l’ambivalence du fuyant : aimer, oui. Mais jusqu’à un certain point. Car dès que l’intimité menace de révéler sa fragilité intérieure, il bascule dans une peur archaïque : celle d’être englouti et de perdre sa lumière.

En fait, la peur d’être englouti, typique des profils fuyants, ne se fabrique pas à l’âge adulte par hasard. Elle plonge ses racines dans l’enfance, là où l’enfant aurait dû expérimenter la sécurité du lien et la liberté de se différencier. Or, pour certains, l’intimité n’a pas été un refuge, mais un terrain d’intrusion, d’inversion des rôles, ou même une mission de réparation invisible.

A ce sujet, voici quelques résultats de travaux de recherches :

-

Anne Lise Bogeat (2018, Cairn) a montré que les traumatismes précoces (notamment les intrusions parentales) marquent durablement la psyché et se rejouent dans les relations amoureuses.

-

Catherine Audibert (2018, Les blessures d’attachement) décrit comment l’enfant intrusé ou parentifié (voire enfant pansement) apprend à se nier pour correspondre aux besoins de ses parents et devient adulte incapable de poser ses propres limites sans culpabilité.

-

Marie-Frédérique Bacqué (Université de Strasbourg) rappelle que les pertes affectives et les fragilités relationnelles créent une hypersensibilité à toute tentative de proximité.

Exemple : l’enfant pansement, chargé de réparer le parent dépressif, comprend très tôt qu’il doit se dissoudre pour que l’autre survive. Une fois adulte, chaque demande d’amour va alors réactiver cette équation : "si je m’ouvre, je vais être utilisé et me dissoudre au profit de l'autre".

L’enfant intrusé ou parentifié : quand exister devient dangereux

L’enfant intrusé : l’amour qui envahit

Chez certains, tout commence très tôt. L’intimité parentale n’est pas vécue comme un refuge, mais comme un espace invasif.

Une patiente me racontais lorsqu'elle était enfant : "je n’ai jamais eu le droit de fermer ma porte. Même mes pensées n’étaient pas à moi".

Nicole Guédeney (L’attachement en questions, 2017, Cairn) décrit bien ce phénomène : l’enfant intrusé apprend à désactiver ses signaux d’attachement pour se protéger. Il se tait, détourne, se rend invisible. Adulte, cela se traduit par des phrases comme : "je préfère gérer seul", ou encore "ne me colle pas, je n’ai pas besoin de ça".

Derrière, il ne s’agit pas de froideur, mais d’une équation apprise très tôt : "si je montre mon besoin, je vais être envahi".

L’enfant parentifié : porter l’autre trop tôt

D’autres n’ont pas seulement été intrusés, ils ont été aussi parentifiés : "j’avais 7 ans, c’était moi qui séchais les larmes de ma mère. Elle me disait : tu es mon petit homme".

Au lieu d’être soutenu, il est devenu le soutien. Le Carnet de notes sur les maltraitances infantiles (Cairn, 2018) parle d’une inversion des rôles qui fragilise l’identité.

Et plus tard, dans le couple, chaque émotion du partenaire va possiblement réactiver ce poids : "si je reste, je vais devoir tout porter", "Quand tu pleures, j’ai juste envie de fuir", "Je ne veux plus être le psy de quelqu’un", etc.

L’enfant pansement : naître pour réparer

Il y a aussi ces enfants arrivés comme des pansements vivants pour réparer une blessure profonde ou pour combler un vide après une perte majeure. Dès le départ, cet enfant est assigné à une fonction : colmater les fissures familiales, apaiser un parent blessé, redonner de la vie là où la douleur avait creusé un trou. Il n’existe pas d’abord pour lui-même, mais comme un médicament relationnel.

Une femme me confiait récemment en séance : "ma mère me disait que j’étais sa raison de vivre après la mort de son frère. Mais moi, je n’avais pas le droit d’aller mal. »

Sa mission implicite : redonner de la vie là où la douleur avait tout recouvert.

Il grandit alors dans un rôle faisant office de médicament relationnel avec une consigne implicite :

-

"Si je vais bien, l’autre tient debout et respire"

-

"Si je flanche, l’autre s’écroule et je le détruis"

Devenu adulte, chaque demande d’intimité va raviver ce scénario où il veut aimer, mais il protège son espace vital à tout prix :

Chaque demande de proximité - "Dis-moi ce que tu ressens", "Sois là pour moi" - réactive cette peur : "Si je m’ouvre à toi, tu vas m’utiliser pour combler ton vide", "J’ai peur de n’être aimé que pour ce que je donne, pas pour ce que je suis", "J’ai déjà été le pansement, je ne veux plus l’être". Alors, par réflexe, il se ferme, se détourne ou s’éloigne.

Pour le dire autrement, une fois devenu adulte, il garde la mémoire de cette fonction : chaque geste d’amour trop insistant est perçu comme une tentative de l’utiliser encore comme protection. Alors, par réflexe, il se retire pour ne pas se dissoudre.

Comment le faux-self du "gentil" masque un effondrement intérieur

Le faux-self lumineux : l'obligation d’aller bien

Dans tous ces cas - intrusé, parentifié, pansement - l’enfant finit par apprendre la même leçon : aller bien n’est pas une option, c’est une obligation.

Alors il est valorisé pour cela. Il est même félicité : "Tu es mon petit soleil", "Tu es un amour", "Heureusement que tu es là pour donner le sourire", "Qu'es-ce que tu es gentil".

Alors il devient cet enfant lumineux, gentil, joyeux, qui ne dérange jamais. L’enfant comprend très tôt que sa place dans le lien dépend de sa capacité à aller bien. Il doit rassurer par son sourire, calmer par sa douceur, apaiser par sa docilité. Tout le monde le trouve gentil, mais lui il se sent vide. Il sourit alors que parfois ça hurle à l'intérieur. Peu à peu, il intègre que pour exister, il doit incarner la joie. Sa tristesse, sa colère, ses besoins ne sont pas accueillis ; ils sont vécus comme des menaces pour l’équilibre familial. Ainsi, pour le dire comme Winnicott, il devient "l’enfant au masque parfait" : poli, souriant, toujours arrangeant, aucun besoin dérangeant, toujours disponible pour répondre aux attentes des autres.

En fait, c'est une façade qui protège le self vrai, trop menacé pour se montrer. Ce faux-self lumineux n’est pas une imposture, mais une armure relationnelle.

Derrière la gentillesse : l’effondrement intérieur

Mais ce rôle a un coût énorme. Derrière le masque du sourire se cache souvent un effondrement intérieur : un sentiment de vide, de non-existence. Il y a souvent un effondrement silencieux qui se joue en coulisse.

André Green (La mère morte) a montré que ces enfants développent une identité construite sur la survie de l’autre, au prix de leur propre vie psychique. Il a montré comment l’enfant réduit à réparer un parent endeuillé grandit dans l’ombre d’une perte : il est investi comme substitut, mais jamais reconnu comme sujet ; il se construit une identité de surface, mais vit une tristesse abyssale.

Devenus adultes, ils continuent de jouer ce rôle de façade : chaleureux, sociables, rassurants. Mais dès qu’une relation amoureuse profonde menace d’atteindre leur noyau fragile, ils reculent. Le partenaire croit avoir face à lui quelqu’un de joyeux, autonome, indépendant. En réalité, derrière cette image, se cache une personne qui a une peur panique de l’effondrement, une honte cuisante que l'autre découvre le vide abyssal derrière les sourires.

C’est là toute l’ambivalence du fuyant : il a appris à fuir pour rester en vie. Son masque lumineux n’est pas une imposture, c’est une stratégie de survie héritée de l’enfance.

Et dans l'intimité, c’est ce gouffre, enfoui, que le fuyant redoute de voir.

C’est là que le paradoxe explose, lorsque ce faux-self est mis à rude épreuve. Et alors le reproche surgit :

-

"Depuis que je suis avec toi, je ne me reconnais pas, je ne suis plus moi-même".

-

"Tu m’éteins, tu prends toute mon énergie".

-

"Tu veux trop, je n’ai plus d’air".

A y regarder de plus près, ce n’est pas l’autre qui éteint sa lumière. C’est la proximité qui fait vaciller le masque et menace de révéler le vide intérieur. C'est la proximité qui confronte le fuyant à son propre effondrement intérieur.

Alors, pour se protéger, le fuyant projette : il accuse l’autre de ce qu’il redoute en lui-même. C’est un mécanisme de déplacement défensif pour lutter contre l'effondrement narcissique qui le guette : "Ce n’est pas moi qui m’écroule, c’est toi qui m’éteins".

Blessures d’attachement et héritages transgénérationnels

À cela s’ajoute souvent une toile familiale plus large : dans certaines familles, la différenciation est vécue comme une trahison.

Je relate ici les propos résumés de Rémi, un patient : "quand j'étais étudiant, j’ai voulu prendre un studio et mes parents m’ont harcelé en disant que je les abandonnais. Alors, quand ma compagne me demande de passer plus de temps avec elle, j’entends encore cette culpabilisation";

Les approches systémiques (cf. Thérapie familiale, Cairn) parlent de loyautés invisibles : l’adulte craint de trahir son appartenance s’il se laisse absorber par l’autre. L’intimité conjugale est alors vécue comme une menace répétant la fusion familiale.

En résumé :

-

L’enfant intrusé apprend à se taire.

-

L’enfant parentifié apprend à porter.

-

L’enfant pansement apprend à réparer.

Tous construisent un faux-self, souvent socialement lumineux et valorisé : gentil, joyeux, arrangeant.

-

Mais derrière, il y a un effondrement intérieur intense.

-

Dans le couple, plus la proximité est grande, plus elle menace ce masque. Le fuyant projette alors : "Tu m’éteins".

In fine, ce n’est pas l’amour qu’il fuit, mais la peur de voir tomber le masque qui lui a permis de survivre jusqu'alors.

3. La sexualité paradoxale du fuyant : fusion tolérée et fuite quotidienne

Un paradoxe frappe beaucoup de partenaires d’évitants : dans la vie quotidienne, le fuyant fuit, se ferme, ou accuse d’être étouffé. Mais dans la sexualité, il peut au contraire rechercher une fusion intense, parfois même brûlante. Comment comprendre cette dissociation ?

Pourquoi le sexe devient un refuge ponctuel

La sexualité a une caractéristique que le quotidien n’a pas : elle est circonscrite dans le temps : "Faire l’amour, ça va, parce que je sais que ça s’arrête. Mais passer toute la soirée collé, ça me détruit".

Et c’est précisément cette limite temporelle qui rend la fusion supportable pour le fuyant. Dans l’acte sexuel, il peut s’abandonner, car il sait qu’il retrouvera ensuite son espace.

Jean-Yves Desjardins (UQAM, 2012) a d'ailleurs montré que la sexualité sert souvent de régulateur affectif : elle autorise une proximité forte, mais ponctuelle, qui apaise sans menacer d’invasion durable.

Claude Crépault (Université Laval, 2015-2020) a montré que le sexe permet à certains évitants de goûter une proximité ponctuelle sans risque de dépendance permanente.

Pascal Hachet (2015-2021) décrit la sexualité comme scène de répétition : elle peut servir de réparation ou au contraire d’évitement.

Alain Héril (2019, Les hommes et l’amour) insiste sur le rôle de l’érotisme comme espace où l’homme évitant retrouve une puissance de désir, mais fuit aussitôt le quotidien.

Patrice Lopès (2015) souligne que la sexualité révèle les fragilités hormonales et relationnelles qui amplifient la peur d’intimité.

Et puis ... Le corps est un aussi langage privilégié

Là où les mots sont vécus comme intrusifs ("dis-moi ce que tu ressens"), les corps parlent directement.

Une femme fuyante parlait ainsi lors d'une séance : "faire l'amour, oui, je peux. Mais parler après, c’est impossible".

Je cite volontiers Nicole Prieur (2015) pour illustrer ce phénomène : "pour certains, le corps au lit est plus facile à livrer que le cœur dans la parole".

Le sexe peut ainsi devenir un canal de vérité, un lieu où l’intimité s’exprime sans que le fuyant ait le sentiment de perdre sa liberté psychique.

Le sexe est un laboratoire : intense mais limité dans le temps, tolérable parce que suivi d’un retour à soi. Mais il peut aussi devenir un piège, surinvesti pour éviter le lien affectif, ou au contraire réduit à une mécanique pour se protéger de la fusion.

Trois figures classiques du fuyant dans la sexualité

Tous les évitants ne vivent pas la sexualité de la même façon. La clinique (Persiaux, 2021 ; Pasini, Sexualité et attachement, Cairn, 2018 ; Mimoun, 2016) permet d’en distinguer plusieurs profils classiques :

Le fuyant fusionnel au lit

-

Cherche la passion sexuelle comme lieu d’abandon.

-

Mais reprend sa distance sitôt l’acte terminé.

Au lit je peux t’aimer à fond. Mais si tu me touches après, je te rejette.

Le fuyant utilitaire

-

Utilise le sexe comme décharge corporelle ou soupape.

-

Maintient ainsi une distance affective.

Baiser, c’est facile. Vivre avec toi, c’est impossible.

Le fuyant évitant sexuel

-

Redoute même la fusion sexuelle.

-

Évite l’acte, rationalise, ou se replie.

Faire l’amour, c’est trop intense. Je préfère dormir.

Cette typologie rejoint les travaux de François-Xavier Poudat (Sexualité et attachement, Dunod, 2015), qui montre comment la peur d’intimité s’exprime différemment selon les contextes.

Par ailleurs, selon Shaver & Mikulincer (trad. U. Laval), le sexe active temporairement le système d’attachement : l’évitant accepte la proximité parce qu’il sait qu’elle sera brève et contenue.

-

Sexualité = activation ponctuelle → fusion contrôlée → plaisir.

-

Quotidien = activation continue → fusion incontrôlable → menace.

Autrement dit : le lit est un refuge d’intimité "sous contrôle", alors que la vie commune réactive l’angoisse archaïque de perte de soi.

Le vécu du partenaire : entre extase et abandon

Pour le partenaire, ce paradoxe est souvent dévastateur. C'est le constat que je fais très régulièrement avec les personnes que j'accompagne :

"Au lit, il / elle me regarde comme si j’étais la seule au monde. Mais le reste du temps, il m’évite. Je me sens utilisé.e".

Cette dissociation génère :

-

une extase sexuelle qui renforce l’attachement,

-

suivie d’un vide relationnel qui fait douter de la sincérité.

Bajos & Bozon (La sexualité en France, 2008, PUF) ont montré que ce clivage est fréquent : beaucoup de couples vivent une sexualité intense mais une communication affective appauvrie. Et chez l’évitant, comme on peut s'en douter, ce décalage est encore plus marqué.

Le piège du surinvestissement sexuel

La sexualité peut alors jouer deux rôles opposés :

-

Soupape : elle permet une proximité ponctuelle, tolérable.

-

Addiction : elle peut être surinvestie pour éviter toute autre intimité.

Claude Crépault (U. Laval, 2014) note que certains patients évitants utilisent la sexualité de façon compulsive pour "tenir à distance la véritable rencontre affective".

En résumé

Chez l’évitant, la sexualité peut devenir un lieu majeur de fusion tolérée :

-

parce qu’elle est ponctuelle,

-

parce qu’elle se vit par le corps et non par les mots,

-

parce qu’elle s’arrête, laissant la possibilité de reprendre son autonomie.

Mais ce refuge peut se transformer en piège : surinvesti, il remplace l’intimité affective, creusant encore plus l’écart entre plaisir sexuel et distance relationnelle.

4. Le dilemme du fuyant : sécurité froide ou passion menaçante

Pourquoi il choisit des relations plates et s’y ennuie

La tentation des relations plates

Beaucoup de profils évitants choisissent instinctivement des relations sans relief : pas de dispute, pas de vagues, pas d’émotions trop intenses. En séance, un patient me dit : "avec elle, tout est simple. On ne se dispute jamais. Mais je ne ressens pas grand-chose non plus".

En fait, ce choix n’est pas un hasard : il traduit la stratégie archaïque de l’enfant intrusé ou parentifié qui a appris que l’intensité relationnelle est dangereuse.

-

Pas de conflit = pas d’intrusion.

-

Pas de passion = pas de risque d’être happé.

-

Une relation plate = une relation « contrôlable ».

Nicole Guédeney (2017) souligne que l’attachement évitant privilégie la distance fonctionnelle à la proximité affective, par peur d’être englouti.

L’ennui comme prix à payer

Mais ce choix protecteur a un prix : l’ennui.

Julie témoigne : "J’ai enfin une relation calme, mais je me surprends à rêver d’autre chose. Je m’ennuie, et je me demande si je l’aime vraiment".

La relation plate offre une sécurité froide, mais elle prive de vitalité. Sans conflits ni intensité, le désir s’étiole, le lien se vide de sens.

Gwenaëlle Persiaux (2021) parle à ce sujet de "sécurité stérile" : une sécurité qui empêche autant le danger que la croissance.

Pourquoi l’amour sincère réactive son angoisse d'effondrement

Paradoxalement, dès qu’un lien devient plus authentique, plus sincère, plus passionné, le fuyant panique.

Voici 2 phrases récurrentes que j'entends en cabinet :

-

"Quand elle me dit qu’elle m’aime vraiment, j’ai envie de fuir".

-

"Plus je sens qu’il est sincère, plus j’étouffe".

Plus l’amour est vrai, plus va venir réveiller l’équation archaïque : "Si je m’abandonne, je disparais".

Bowlby et des chercheurs plus contemporains sur la théorie de l'attachement rappellent que l’intensité de l’attachement active directement les peurs primaires des évitants. CQFD

Le cercle vicieux

Ainsi, le fuyant oscille sans fin :

-

Il choisit une relation plate pour se protéger.

-

Il s’y ennuie et doute de son amour.

-

Il recherche ailleurs un peu de passion (affaire, fantasmes, sexualité compulsive).

-

Mais dès que cette passion devient sincère, la peur d’engloutissement revient → il fuit.

C’est ce que Persiaux nomme "le dilemme de l’évitant" : un balancement entre sécurité stérile et passion menaçante.

Je dirais que le fuyant vit un peu comme dans une pièce sans fenêtres :

-

À l’intérieur, tout est calme et maîtrisé, mais aussi vide et étouffant.

-

Quand enfin une fenêtre s’ouvre (relation sincère), l’air frais entre avec force : ça vivifie mais ça fait peur. Alors, par réflexe, il referme.

Pour nous résumer :

Oui, il est logique que le fuyant cherche des relations plates et sans conflits : c’est sa façon de se protéger.

Et oui, il s’y ennuie aussi : car la vie, le désir et la croissance ne naissent que dans l’intensité relationnelle.

Jean-François Noël (2020) décrit ce paradoxe : plus l’amour est vrai, plus il menace.

C’est ce paradoxe - sécurité froide vs passion menaçante - qui rend la trajectoire du fuyant si douloureuse, mais aussi si riche en potentiel de transformation lorsqu’il ose enfin affronter sa peur la plus archaïque.

5. Les chemins de transformation

Transformer la peur d’engloutissement n’est pas une ligne droite. Ce n’est pas une « méthode miracle », mais un chemin en spirale : on avance, on recule, on revient sur ses pas, on consolide un pas avant d’en tenter un autre. Comme le rappelle Gwenaëlle Persiaux (Guérir des blessures d’attachement, 2021), le travail d’attachement n’est pas linéaire mais circulaire : chaque expérience relationnelle rejoue l’archaïque et ouvre une chance de réparation.

Nathalie Hanot (2020) propose de comprendre et dépasser les blessures d’attachement par étapes thérapeutiques.

Nommer son histoire et ses loyautés invisibles

« J’ai toujours cru que c’était elle qui m’étouffait. Mais en fait, ça me ramène à ma mère qui entrait sans frapper. »

Travail : explorer l’enfant intrusé, parentifié, pansement. Identifier les consignes implicites ("Sois gentil", "Sauve-moi", "Ne dérange pas", etc.).

Outils : génogramme, récit biographique, exploration des loyautés invisibles.

Références : Guédeney (2017, Cairn), Martine Nisse (Thérapie familiale, 2015).

Apaiser le corps : respiration, EMDR, thérapie psychocorporelle

« Avant je fuyais. Maintenant, je sens ma gorge se serrer et je respire au lieu de partir. »

Travail : comprendre que la peur d’engloutissement est d’abord somatique. Le corps alerte avant la conscience.

Séquence typique : tension → souffle coupé → crispation → fuite ou colère → effondrement.

Outils : respiration consciente, cohérence cardiaque, psychomotricité, EMDR, yoga thérapeutique.

Exercice : pratiquer une respiration lente en présence du partenaire, sans parole, 3 minutes → apprivoiser l’intimité corporelle.

Références : Porges (théorie polyvagale) ; Psychothérapies (Cairn, 2019) sur régulation psychocorporelle.

Dire au lieu de fuir : poser des limites claires

" Avant je disais : tu m’éteins. Maintenant je dis : j’ai besoin de 30 minutes seul pour souffler"

Travail : apprendre à formuler des limites sans accuser. Dire "j’ai besoin de…" plutôt que "tu m’étouffes".

⚠️ C’est fragile : beaucoup de fuyants craignent que la parole de vérité déclenche rejet ou conflit.

Outils : Communication Non Violente (Rosenberg), dialogues Imago.

Exercice : écrire 3 phrases de vérité douce, les tester en couple.

Références : Guédeney (2016) ; Tisseron (Secrets de famille, 2010) ; Cahiers critiques de thérapie familiale, 2021.

Bacqué insiste sur le travail de deuil affectif et la reconnaissance des vulnérabilités relationnelles.

Audibert (2018) rappelle que reconnaître sa dépendance archaïque est le premier pas pour apprendre à rester présent dans le lien.

La sexothérapie comme laboratoire du lien

Étape 4 - Travailler la sexualité comme laboratoire

C’est dans le lit que beaucoup de fuyants expérimentent leur paradoxe : ils fuient dans le quotidien mais recherchent parfois une fusion intense dans la sexualité. Cet espace devient un laboratoire thérapeutique.

4.1. Rester après l’acte (post-coïtal)

"Avant je me levais aussitôt. Maintenant je reste trois minutes. Et je découvre que je ne disparais pas"

Exercice : rester enlacés 3 à 5 minutes après l’acte, en silence, en respirant ensemble. Nommer une sensation simple ("Je sens la chaleur", "Je suis détendu").

4.2. Pour les fuyants hyper-fusionnels en sexualité

"Au lit je veux tout d’elle, mais après je me vide, je ne supporte plus rien."

Travail : distinguer l’abandon voluptueux (plaisir sain) de la compulsion fusionnelle (angoisse masquée).

Exercice : ralentir les rapports, intégrer des pauses de respiration et de regard, introduire du jeu ou de la distance érotique (par ex. se toucher sans pénétrer).

Références : Poudat (Sexualité et attachement, 2015) ; Mimoun (Le sexe des émotions, 2016) ; Bajos & Bozon (La sexualité en France, PUF, 2008) ; Crépault (Université Laval, 2020).

Étape 5 - Déjouer les loyautés invisibles

"Dans ma famille, être seul c’était mal vu. Aujourd’hui je m’autorise à demander du temps pour moi".

Travail : mettre en lumière les scripts transgénérationnels ("chez nous, aimer c’est se sacrifier").

Outils : constellations familiales, écriture symbolique.

Exercice : écrire une lettre à ses parents : « J’ai porté ceci, mais je choisis autre chose dans mon couple. »

Références : Nicole Prieur (Les loyautés invisibles, 2015) ; Revue de psychothérapie familiale, 2020.

L’ouverture transpersonnelle : s’abandonner sans disparaître

Étape 6 – Explorer l’ouverture transpersonnelle

"Dans la respiration holotropique, j’ai découvert que je pouvais m’abandonner sans disparaître".

Travail : expérimenter que la fusion peut être expansion, pas dissolution.

Outils : respiration holotropique, méditation, rituels symboliques.

Cadrage : ces pratiques appartiennent au champ de la psychologie transpersonnelle, étudiée en francophonie (Leloup, Cazenave, Ceshum). Elles ne remplacent pas la thérapie clinique mais l’élargissent.

Références : Stanislav Grof ; Jean-Yves Leloup (L’art de la relation, 2012) ; Michel Cazenave (Les pouvoirs de l’âme, 2007) ;

Et pour le partenaire ?

Le partenaire n’est pas spectateur, mais acteur du processus.

-

Respecter l’espace, oui, mais poser aussi ses limites : "J’entends ton besoin de solitude, mais j’ai besoin de savoir quand tu reviens".

-

Apprendre à ne pas confondre retrait défensif et désamour.

-

Travailler sa propre angoisse d’abandon pour ne pas entrer dans le cycle poursuite/fuite.

Exemple clinique : un couple instaure un rituel : quand l’évitant s’éloigne, il dit combien de temps il a besoin. Le partenaire répond : "Je comprends, je suis là quand tu reviens". → Ce cadre réduit de moitié les conflits.

Références : Brenot (Les hommes, le sexe et l’amour, 2017) ; Cahiers critiques de thérapie familiale, 2021.

En résumé

La transformation du fuyant n’est pas une ligne droite mais une spirale. Elle passe par :

-

Reconnaître son histoire.

-

Apaiser son corps.

-

Oser dire au lieu de fuir.

-

Explorer la sexualité comme laboratoire du lien (y compris pour les hyper-fusionnels).

-

Déjouer les loyautés invisibles.

-

Expérimenter l’ouverture transpersonnelle.

Et le partenaire apprend ainsi, lui aussi, à devenir acteur : accueillir, poser ses limites, rester présent.

Conclusion

Le fuyant aime, mais il aime comme on retient son souffle : avec la peur de ne plus respirer.

De nombreuses personnes ayant ce style d'attachement le signifient en séance : "Je veux une relation calme, mais je m’ennuie… " ou encore : "Je l’aime, mais il / elle m’étouffe".

Ce paradoxe est d'autant plus déchirant que l’amour est sincère car c'est à ce moment-là que la peur archaïque de disparaître va faire surface de plein fouet.

Être en couple pour un fuyant, c’est comme plonger sous l’eau.

Au début, chaque mètre plus bas déclenche un vertige : "Vais-je pouvoir respirer ?"

Mais plus il apprend à s’équiper, à ralentir, à faire confiance à son souffle, plus il découvre que la profondeur n’est pas une menace. Au contraire, elle devient même un espace où il peut exister autrement, libre et, surtout, relié. L’intimité n’est pas un gouffre qui engloutit. C’est un océan qui nous apprend à plonger plus profond, ensemble, sans jamais perdre notre souffle.

C’est sur ce chemin que j’accompagne les personnes qui veulent apprendre à ne plus avoir besoin de fuir pour se sentir exister.

Pas à pas, on va apprendre ensemble à reconnaître ton histoire, à calmer ton corps, à poser des mots clairs, à vivre l’intimité sans t’y dissoudre.

Et peu à peu, tu vas découvrir que tu peux aimer sans perdre ton oxygène, rester en lien sans renoncer à toi.

Je t’accompagne à Pessac (près de Bordeaux) et en visio.

Infos et inscriptions : https://www.neosoi.fr/tarifs-sexo-couple-bordeaux

Il me semble essentiel de rajouter que la peur n’est pas l’apanage des fuyants. Chacun porte en lui une blessure archaïque :

-

l’anxieux murmure : "tu vas m’abandonner… "

-

le fuyant dit : "tu m’étouffes… "

-

l’ambivalent oscille : "si tu pars je souffre, si tu restes je te rejette"

Comme le rappelle Nathalie Hanot (2020), personne n’est 100 % d’un seul style : chacun porte un mélange de ces stratégies, activées selon les histoires et les contextes.

"Ce n’est pas l’amour qui fait peur, mais sa vérité qui met à nu", Jean-François Noël (2020)

Bibliographie

-

Audibert, C. (2018). Les blessures d’attachement. Paris : Payot.

-

Bacqué, M.-F. (2015). Traumatismes et deuils. Paris : Odile Jacob.

(Voir aussi : Bacqué, M.-F. (2021). Les deuils collectifs : épreuves et résiliences. Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg.) -

Bogeat, A.-L. (2018). Attachement et traumatismes précoces en thérapie de couple. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 61(2), 23-38.

-

Brenot, P. (2017). Les hommes, le sexe et l’amour. Paris : Les Arènes.

-

Crépault, C. (2015). Attachement et sexualité : vers une clinique intégrative. Sexologies, 24(1), 35-42.

(Voir aussi : Crépault, C. (2020). Lien d’attachement et désir sexuel : apports cliniques. Université Laval.) -

Hanot, N. (2020). Les blessures d’attachement : les comprendre et les dépasser. Bruxelles : Éditions L’Harmattan.

-

Hachet, P. (2015). Sexualité et attachement : enjeux cliniques. Psychiatrie française, 46(3), 45-56.

(Voir aussi : Hachet, P. (2021). Attachement et sexualité. Paris : In Press.) -

Héril, A. (2010). Femmes désirées, femmes désirantes. Paris : Payot.

Héril, A. (2019). Les hommes et l’amour. Paris : Payot. -

Lopès, P. (2015). Sexualité, vulnérabilités relationnelles et santé hormonale. Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction, 44(5), 433-440.

-

Noël, J.-F. (2020). La peur d’aimer. Paris : Salvator.

-

Persiaux, G. (2021). Guérir des blessures d’attachement. Paris : Odile Jacob.

NeoSoi - Dr Céline BERCION - psychologue sociale et systémique, thérapie de couple et sexothérapie - Bordeaux et visio

36 Avenue Roger Cohé

33600

Pessac

France

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités